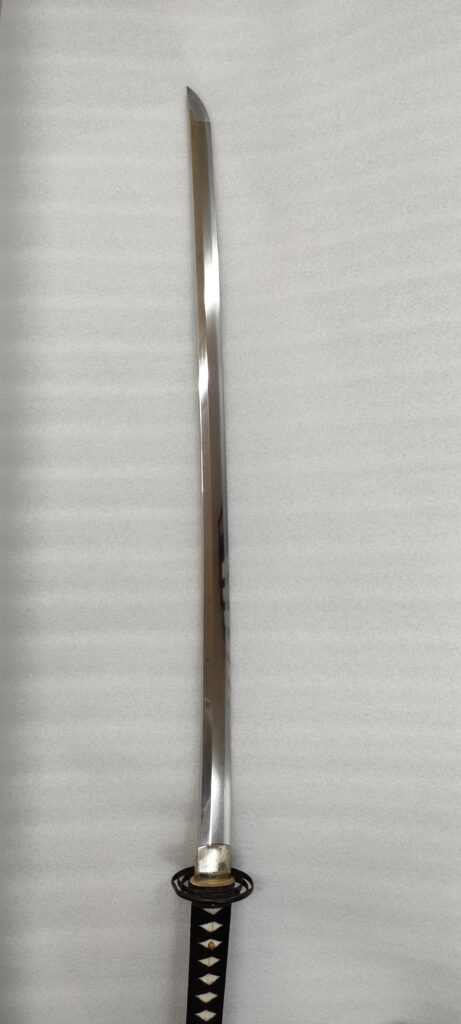

殆ど反りの無い幕末の勤皇刀です。

この刀、造られたのは幕末の元治(1864)です。

幕末の講武所拵(こうぶしょごしらえ)もこんな感じなのかもしれません。

※講武所拵(こうぶしょごしらえ)※Weblioより

江戸時代末期、幕府は江戸鉄砲洲に講武所を開設し、旗本御家人の子弟に対し国防教育を行った。これは開国を求める外国勢力に対する幕府の国防政策に基くものであり、剣術では男谷信友、砲術では勝海舟らが講師として選任されている。この講武所に通う若者が好んで用いた拵の形態だが、形式は定まったものではなく、講武所風拵と称すべきであろう。多くは反りの少ない体配に柄の長さが一尺余、柄巻は卯の花色で菱目を小さく巻き、下げ緒は目立つよう前に垂らされていた。この下げ緒は同道場の試合で優秀な成績を得た者だけに与えられた名誉ある品。世情の騷がしい時代、国策に応えるべく若者達はその意気込みを自らの姿格好や拵に表現した。